da Raffaello

a Bernini

Storia di una collezione

Il complesso monumentale di san Francesco a Cuneo vi dà il benvenuto alla mostra La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione, a cura di Ettore Giovanati e della direzione di Galleria Borghese, con il patrocinio di Intesa Sanpaolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il percorso espositivo propone una selezione di 19 opere provenienti dalla Galleria Borghese, raramente esposte al pubblico, offrendo una panoramica sulle tendenze artistiche tra Rinascimento e Barocco. Accanto a opere di maestri della scuola veneta, come Tiziano e Jacopo Bassano, si trovano capolavori della scuola dell’Italia centrale, caratterizzata da rigore disegnativo e dalla costruzione prospettica. La collezione Borghese è un esempio significativo e virtuoso di collezionismo, fenomeno antico che dal Rinascimento in poi assume una forma sistematica, legata alla rappresentazione del potere. La raccolta d’arte diventa uno strumento di affermazione sociale e di costruzione dell’immagine pubblica, testimoniando la stretta dipendenza tra potere, cultura e identità dinastica. In particolare, a Roma, il collezionismo si intreccia anche con la politica ecclesiastica: papi e cardinali utilizzano le arti per affermare il primato spirituale e temporale della Chiesa. I Borghese simboleggiano una forma di mecenatismo che si distingue per la sistematicità, con una raccolta di opere antiche e moderne tra scultura e pittura, sacro e profano.

Prima di entrare nel vivo del percorso, se volete conoscere un approfondimento sulla Villa Borghese, che ospita questi capolavori, ascoltate il prossimo commento.

La Villa Borghese

Situata fuori Porta Pinciana, nel cuore della città, Villa Borghese trae la propria denominazione dal complesso del Casino Nobile — l’attuale sede della Galleria Borghese — edificato agli inizi del XVII secolo intorno alla antica “vigna” appartenente alla famiglia Borghese, di origine senese. La rapida ascesa dei Borghese nel contesto romano culmina nel 1605, con l’elezione a pontefice di Camillo che, con il nome di Paolo V, avvia la grande stagione di interventi urbanistici e di straordinarie imprese collezionistiche. Protagonista assoluto di questo scenario, nonché della rappresentanza diplomatica e cerimoniale della corte pontificia, è il nipote prediletto del papa, il cardinale Scipione Caffarelli Borghese.

La costruzione della Villa Borghese, avviata a partire dal 1607 e condotta in modo sostanziale fino al 1613 sotto la direzione di Flaminio Ponzio, viene completata da Giovanni Vasanzio – il fiammingo Jan Van Santen – sull’esempio delle cinquecentesche Villa Farnesina alla Lungara e Villa Medici al Pincio. La leggerezza della struttura, articolata in corpi aggettanti collegati da un portico, garantiva il perfetto inserimento nel contesto naturale, mentre la luminosità della facciata, ornata da rilievi e sculture antiche, riproduceva all’esterno la ricchezza delle opere contenute nei suoi ambienti interni. La bellezza del parco, con il lungo viale alberato, è esaltata in particolare dal primo dipinto che accoglie i visitatori: una Veduta del pittore e disegnatore olandese Abraham van Cuylenborch.

A partire dal 1770 la Villa è sottoposta ad un radicale rinnovamento dell’apparato decorativo, promosso da Marcantonio IV Borghese e condotto sotto la direzione dell’architetto Antonio Asprucci. Una schiera di pittori e scultori interviene nella decorazione degli ambienti, facendo della Villa Pinciana un modello di rinnovamento stilistico di portata europea. L’antica collezione di sculture archeologiche del cardinale Scipione è interessata alla vendita imposta nel 1807 da Napoleone a Camillo Borghese. Concepita come un vero e proprio museo privato ante litteram, Villa Borghese rappresenta l’esempio di un linguaggio simbolico e politico, volto a rappresentare il potere e il prestigio della famiglia. La Galleria diviene così il palcoscenico di una visione estetica, capace di tenere insieme l’eredità del Rinascimento e le nuove istanze del Barocco.

Figlia d’arte, Lavinia Fontana è considerata la prima donna artista professionista, che arrivò a gestire una propria fiorente bottega nella natia Bologna e, in seguito, a Roma. Avvia la sua carriera nella celebre bottega del padre Prospero, luogo di incontro degli intellettuali felsinei più all’avanguardia. Nel 1577 sposa Giovanni Paolo Zappi, pittore nonché suo agente, figlio di un ricco mercante di Imola. La prima commissione pubblica giunge nel 1584; prima di allora, nessuna artista in tutta Europa aveva mai ottenuto l’incarico di realizzare una pala d’altare. Nello stesso anno completa il celebre Ritratto della famiglia Gozzadini, manifesto della riflessione sul ruolo femminile e sulla centralità della famiglia. Con queste prove iniziali, Lavinia si impone nel panorama artistico bolognese, affiancando all’attività ritrattistica la produzione di piccole opere devozionali, oltre che paesaggistiche. Il vero salto di qualità arriva nel 1589, con la commissione per la Sacra Famiglia col Bambino dormiente e san Giovannino, destinata al monastero dell’Escorial per volontà di Filippo II, che la consacra come una delle pittrici più stimate d’Europa. Tra 1603 e il 1604, Lavinia si trasferisce a Roma con la famiglia e ottiene numerosi incarichi, sia pubblici sia privati, da colti committenti. La ritrattistica è il genere in cui l’artista eccelle, la sua arte rappresenta spesso nudi femminili, in un’epoca in cui alle donne non era permesso studiare l’anatomia umana. Crea ritratti d’occasione e di memoria, indagando gli aspetti psicologici ed emotivi dei personaggi, per poi diventare a Roma la ritrattista prediletta di Paolo V Borghese. Grazie alla sua perizia di sapore fiammingo nel cogliere i dettagli, diretta influenza del gusto per il collezionismo del padre, da un lato, e all‘amore per la conoscenza enciclopedica, dall’altro, era ammirata da tutti. Lavinia Fontana precorre i tempi anche dal punto di vista gestionale e pratico della sua carriera; abile nel coltivare legami e contatti autorevoli, dimostra grande astuzia nel consolidare la sua clientela per garantirsi committenze di alto livello.

Il sonno di Gesù, 1591, olio su rame, cm 43 x 33

Documentata in casa Borghese dal 1693, Il sonno di Gesù è un’opera è eseguita da Lavinia Fontana nel 1591. Si tratta di una variante, in formato ridotto, del noto dipinto con la Sacra famiglia dell’Escorial, rispetto al quale la pittrice inserisce le figure di sant’Elisabetta e dei due angeli, che sostengono il tendaggio del baldacchino. Il messaggio sotteso riguarda la Verità e viene svelato dal gesto di Giovanni, che invita l’osservatore ad avvicinarsi e a vegliare in silenzio il sonno di Gesù, coinvolgendolo implicitamente in un ambiente intimo e privato, che ben traduce il clima controriformato dell’epoca. Il piccolo Gesù è protetto da Elisabetta, Giovannino, Giuseppe e da sua madre, che lo sta coprendo con un sottilissimo velo. La scena è inserita in un ambiente piccolo e raffinato, dominato da un sontuoso baldacchino, il cui colore ben si armonizza con le tinte acide e squillanti delle stoffe e degli abiti dei protagonisti, messo in risalto dal fondo scuro e dall’uso del supporto in rame.

Per questa prestigiosa commissione l’artista adotta un articolato schema iconografico, prendendo a modello la Madonna di Loreto di Raffaello, la Madonna del velo di Sebastiano del Piombo e la Madonna del silenzio di Michelangelo. Anche suo padre Prospero Fontana aveva conosciuto i modelli di questi grandi artisti attraverso varie incisioni. Probabilmente l’opera è stata eseguita per Camillo Borghese, che nel 1591 si trovava a Bologna in qualità di vicelegato, un incarico che gli permette di entrare in contatto con molti artisti locali, tra cui proprio Lavinia.

Pittore, architetto e archeologo, la figura dell’urbinate Raffaello Sanzio coniuga lirismo e monumentalità, intimità e universalità, in una sintesi che ha profondamente segnato la storia dell’arte europea.

Figlio d’arte, si forma inizialmente dal padre Giovanni Santi – pittore di corte dei Montefeltro – per poi andare a bottega dal Perugino, dove apprende l’armonia compositiva e la grazia delle figure. Ben presto ottiene commissioni indipendenti e nel 1504 realizza il suo primo grande capolavoro: lo Sposalizio della Vergine, che rivela un linguaggio del tutto personale. Successivamente soggiorna a Firenze, dove si confronta con l’opera di Leonardo e Michelangelo. In questi anni realizza soprattutto opere sacre, caratterizzate da equilibrio e calore umano. Esempio emblematico è la Deposizione Baglioni – oggi alla Galleria Borghese – originariamente parte di un polittico per la chiesa di San Francesco al Prato: opera che segna un apice drammatico nella sua produzione giovanile.

Nel 1508 si trasferisce a Roma, chiamato da papa Giulio II per affrescare i Palazzi Vaticani; nella Stanza della Segnatura dipinge La Scuola di Atene, manifesto del pensiero umanistico e della sua capacità di sintesi monumentale. Grazie all’enorme successo ottiene nuove commissioni, tra cui le stanze successive e, dopo la sua morte, la Sala di Costantino, completata dagli allievi. Raffaello decora inoltre la Villa Farnesina per il banchiere Agostino Chigi, dipingendo la celebre Galatea e supervisionando le storie di Amore e Psiche. Nel 1514, alla morte di Bramante, viene nominato sovrintendente alla fabbrica di San Pietro, trovandosi così al centro della scena architettonica romana. La sua ultima opera, la Trasfigurazione, rimasta incompiuta a causa della sua morte prematura nel 1520, sintetizza tutta la sua arte: equilibrio e armonia convivono con dramma e concitazione, testimoniando la continua evoluzione del suo linguaggio artistico.

Ritratto di uomo, 1502-1504, olio su tavola, cm 46 x 31

Raffigurato con il busto in posizione frontale e il capo impercettibilmente rivolto verso destra, in contrasto con la direzione dello sguardo, il soggetto effigiato indossa una veste nera e il suo volto è incorniciato da lunghi capelli. Indossa un ampio berretto scuro in contrasto con l’azzurro del cielo, mentre il paesaggio sullo sfondo rimane appena visibile. L’opera in origine non si presentava nello stato attuale: questo personaggio indossava un copricapo più ampio e una pesante casacca di pelliccia, aperta su una camicia profilata da merletto. Attribuita dapprima a Perugino, quindi a Raffaello e Pinturicchio, la tavola è stata restaurata nel 1911, liberandosi dalle numerose ridipinture, che hanno fortunatamente preservato il volto e le sue straordinarie sfumature. Resta ancora aperto il dibattito, che divide la critica, sull’attribuzione a Raffaello o al suo maestro, Pietro Perugino. Due interrogativi riguardano quest’opera controversa: la sua provenienza, nonché l’identità del soggetto. A partire dal 1833 viene inserita tra i capolavori di scuola fiamminga della collezione Borghese e identificata come dipinto di Holbein. Il piccolo formato accentua la rigida frontalità della composizione, suggerendo influssi degli echi della pittura fiamminga comuni a quel particolare contesto culturale. Le indagini più recenti hanno inoltre confermato l’altissima qualità del volto, che rimane la zona maggiormente risparmiata dalle ridipinture e, dunque, la più integra.

Nato a Pieve di Cadore – piccolo paese delle Dolomiti in provincia di Belluno – intorno al 1498, Tiziano si trasferisce a Venezia presso lo zio Antonio. Nella città lagunare inizia la sua formazione artistica, inizialmente nella bottega di Gentile Bellini e, in seguito, in quella del più celebre Giovanni. Arrivato a Padova nel 1510, il pittore riceve l’importante incarico di eseguire gli affreschi della Scuola del Santo, con i quali attira l’attenzione delle più alte sfere della Repubblica veneziana. Nel 1516 diviene pittore ufficiale della Serenissima, ottenendo commissioni di grande prestigio e realizzando capolavori assoluti. Tra queste spiccano l’Assunta per la basilica dei Frari, Amor Sacro e Amor Profano della Galleria Borghese e la Pala Pesaro, caratterizzata da una rivoluzionaria impostazione spaziale e da un uso innovativo del colore, che inaugura un linguaggio del tutto nuovo nella pittura veneziana del tempo.

Gli anni Venti consolidano la sua fama anche fuori Venezia: lavora per Alfonso d’Este a Ferrara, per i Gonzaga a Mantova e stringe un sodalizio con Pietro Aretino e Jacopo Sansovino, influenti figure della vita culturale lagunare. Nel 1530, proprio grazie all’Aretino, entra in contatto con l’imperatore Carlo V, divenendo il suo ritrattista ufficiale. I ritratti commissionati dagli Asburgo e, poco dopo, anche dalla corte spagnola di Filippo II, introducono modelli innovativi per la rappresentazione del potere. Nel frattempo, Tiziano continua a coltivare i suoi rapporti con le più importanti famiglie della penisola.

A partire dagli anni Quaranta, il suo stile diventa più drammatico e vigoroso, con pennellate ampie e colori intensi. Negli ultimi decenni, la sua pittura assume un carattere sempre più espressivo e sperimentale, con impasti cromatici densi e gestualità che anticipano soluzioni moderne. Le opere di questa fase conclusiva sono caratterizzate da un pathos tragico e da una libertà tecnica senza precedenti. L’eredità di Tiziano, fondata sulla centralità del colore e sulla potenza espressiva della luce, influenzerà profondamente generazioni di artisti, consolidando la sua fortuna e il suo successo senza tempo.

Ritratto di Frate Domenicano (San Domenico), 1565-1569 circa, olio su tela, cm 97 x 80

Presente dal 1693 nella ricca raccolta Borghese, l’opera presenta i caratteri stilistici della stagione più tarda di Tiziano. Raffigura un personaggio, alternativamente considerato San Domenico, San Vincenzo Ferrer o un monaco domenicano, con il consueto abito dei frati predicatori: tonaca bianca e mantello nero. Il raggio luminoso che investe la tonaca rischiara la mano destra, colta in un gesto dal carattere simbolico. Il volto è un esempio della superba ritrattistica di Tiziano, che negli ultimi anni della sua vita sperimenta, con novità tecnica assoluta, uno stile pittorico essenziale, caratterizzato da rapide pennellate dal tocco quasi impressionistico. Del dipinto si hanno notizie solo a partire dal primo Seicento, quando si trova già a Roma. Dalla seconda metà dell’Ottocento e fino al secondo dopoguerra l’opera, sempre collocata nella fase tarda della produzione tizianesca, gode di una certa fortuna critica. In particolare, viene esaltato il tocco del pennello, ma soprattutto la qualità della pittura, che rappresenta un ritratto “realmente vissuto”. Non a caso, altra ipotesi da considerare riguarda nuovamente l’identità del soggetto: il Confessore domenicano di Tiziano. L’indicazione, in realtà priva di fondamento, si basa sul carattere fermo del personaggio, sulla sua humilitas, nonché sull’essenzialità della gamma cromatica – ridotta al bianco, al nero e all’ocra scuro del fondo – e la sapiente alternanza tra luci e ombre. Il pittore veneziano, ormai nel pieno della sua maturità, utilizza una tavolozza essenziale: azzera il paesaggio e lo sfondo, facendo emergere in parte la preparazione, per concentrarsi su un volto carico di senso, incorniciato dal cappuccio di un manto nero, che fa risaltare i tratti ben delineati di un uomo consapevole della propria fede.

Se volete approfondire il tema del collezionismo tra Rinascimento e Barocco, ascoltate il commento seguente.

Il collezionismo tra Rinascimento e Barocco

Collezionare oggetti è una pratica antichissima, ma è nel tardo Cinquecento che il collezionista inizia ad apprezzare l’opera d’arte in rapporto al suo artefice, considerando anche il suo valore venale. È il Vasari ad introdurre per primo il concetto di storiografia nella ricerca dei collezionisti; lo stesso artista offre la sua assistenza come intellettuale al granduca Cosimo I de’ Medici per creare una colossale raccolta d’arte.

Tra il Cinquecento e il Seicento si assiste alla nascita di una nuova tipologia di spazio dedicato all’arte: la galleria. Questa aveva la propria origine nel mondo classico, negli atri e nelle logge delle ville e delle abitazioni romane. Nella prima metà del Cinquecento, in Francia, le gallerie avevano essenzialmente funzione ricreativa, come luoghi di passeggio coperto. In Italia, invece, divengono un luogo dove esporre opere d’arte. Alla fine del Cinquecento, la galleria era ormai diventata accessorio consueto anche in tutte le abitazioni nobiliari: a Roma acquista il suo assetto più scenografico e celebrativo e l’esempio maggiore è rappresentato proprio dalla Galleria Borghese. La sua evoluzione è molto rapida: da spazio dedicato alla raccolta di piccoli oggetti, ad ambiente di rappresentanza delle classi nobiliari e principesche, infine a luogo espositivo e pinacoteca. Nei paesi nordici, invece, un singolare aspetto del collezionismo cinquecentesco è offerto dalla Wunderkammer – Camera delle Meraviglie – che conteneva rarità scientifiche, naturali e artistiche.

In seguito, il Seicento rappresenta il secolo del collezionista amatoriale, che acquista opere d’arte per diletto esprimendo un giudizio critico, libero da pregiudizi. Roma diventerà la capitale artistica d’Europa, ospitando grandi collezionisti del calibro del cardinale Francesco Maria del Monte, Scipione Borghese, i Barberini, i Colonna e altre famiglie nobiliari.

Figlio del musicista Daniele Reni, Guido si forma inizialmente nella bottega del fiammingo Denys Calvaert, per poi entrare a far parte dell’Accademia degli Incamminati, dove assimila la riforma carraccesca, fondata sul disegno e sullo studio dal vero della figura umana e della natura. Entrato nella bottega di Ludovico Carracci, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo secolo, partecipa all’impresa dell’Oratorio di San Colombano, ricordata dalle fonti come una gloriosa gara tra i giovani artisti della cerchia carraccesca, come Albani e Domenichino. La sua affermazione personale arriva nel 1598, quando prevale sul suo stesso maestro ottenendo l’incarico di realizzare l’apparato effimero sulla facciata del Palazzo Pubblico, in occasione dell’ingresso a Bologna di papa Clemente VIII.

Dal 1601 al 1614 vive per lunghi periodi a Roma. Il primo importante incarico è legato alla figura del cardinale Paolo Emilio Sfondrati, che gli affida la realizzazione del ciclo per la chiesa di Santa Cecilia in Trastevere. Successivamente, Guido Reni si confronta con il naturalismo caravaggesco, rappresentando il dramma contenuto entro una rigorosa costruzione formale. Già in questi anni il suo linguaggio tende a spostarsi verso un classicismo luminoso e calibrato, destinato a diventare il tratto distintivo della sua pittura. Il crescente successo lo porta ben presto a lavorare per i vertici della committenza romana. Rientrato stabilmente a Bologna, realizza poi alcune opere che saranno dei veri e propri modelli per la pittura del Seicento.

Negli anni Trenta la sua pittura assume un carattere sempre più chiaro, con figure rarefatte e luminose. Le ultime tele mostrano invece una stesura rapida e semplificata. Tale accelerazione era forse legata anche alla necessità di sostenersi economicamente: appassionato di gioco d’azzardo, il pittore tendeva ad accettare numerose commissioni per far fronte ai debiti. Con la sintesi fra naturalismo e ideale classico, il “divino” Guido Reni rappresenta un punto di riferimento nell’arte europea, capace di coniugare grazia e monumentalità in un linguaggio unico e universale.

Danza Campestre, 1601-1602 circa, olio su tela, cm 81 x 99

La scena raffigura una Danza campestre, accompagnata dalla musica del liuto e della viola da braccio, organizzata da un gruppo di contadini, al quale partecipano alcune dame e signori del luogo. I personaggi sono seduti in cerchio, in una radura tra gli alberi, accanto alla quale scorre un ruscello. Lo sguardo dello spettatore si sofferma sulla varietà degli atteggiamenti dei personaggi. Sullo sfondo, uno specchio d’acqua solcato da alcune vele è illuminato dalla luce del crepuscolo mentre in alto, in un cielo scuro e nuvoloso, si stagliano alcuni uccelli.

La restituzione della tela alla mano di Guido Reni costituisce una delle più importanti e inattese scoperte degli ultimi anni, insieme a quella della sua documentata provenienza dalla collezione del cardinale Scipione Borghese. Nei primi anni del suo soggiorno romano, l’artista si dedica al genere paesaggistico, in realtà trattato limitatamente; si sviluppa in parallelo con l’elaborazione di una pittura di figura e di storia, adatta alle pale d’altare e alle decorazioni ad affresco, praticata sin dagli anni giovanili. Il cardinale Scipione desidera renderlo il suo pittore di corte rappresentando, dopo la morte di Annibale Carracci, la figura più importante presente sulla scena artistica romana; gli affida infatti la decorazione di palazzi e cappelle di famiglia, che custodiscono i maggiori capolavori del pittore.

Se desiderate conoscere un approfondimento sul nuovo linguaggio delle immagini, ascoltate la prossima traccia.

Il nuovo linguaggio delle immagini

Il linguaggio delle immagini subisce una profonda trasformazione dal Rinascimento al Barocco, creando forme artistiche più complesse, intellettualistiche e sofisticate, che preparano il terreno allo stile barocco caratterizzato da dinamismo, teatralità, drammaticità e attenzione alle emozioni. Mentre il Rinascimento ricerca equilibrio e naturalismo, il Barocco esalta l’irrazionalità, la bizzarria e la sorpresa, attraverso un linguaggio visivo che mira a stupire e a coinvolgere lo spettatore. Con la Riforma luterana, la Chiesa cattolica era stata duramente criticata nelle sue manifestazioni più vistose, negli splendidi cerimoniali della Curia, nella commistione tra sacro e profano che aveva trasformato la sede pontificia in una corte mondana. I dettami del Concilio di Trento, in risposta alla contestazione protestante, erano improntati a promuovere una severa Controriforma, per riportare la Chiesa cattolica ad una sobrietà autentica. A Roma si riaprono così antichi cantieri – come la Fabbrica di san Pietro – affiancati dai nuovi, per modificare profondamente la struttura urbana e ridisegnare una “Città di Dio” nel segno di una renovatio christiana. In questo modo il gusto tipicamente italiano per il teatro e la musica viene riscoperto, ma soprattutto perfezionato, reso magnifico e imponente come strumento di rinascita della Chiesa di Roma. Le famiglie cardinalizie gareggiano tra loro per accaparrarsi i migliori architetti e pittori che animano la Roma barocca, per il restauro o la decorazione delle loro residenze, ma anche per la coreografia di eventi mondani e celebrazioni liturgiche. Roma si trasforma nel gran teatro del mondo grazie alla fiorentissima industria dello spettacolo, che mette a disposizione le migliori maestranze artigianali e artistiche della grandiosa stagione barocca.

Tra i personaggi più eminenti dell’arte del Seicento, Gian Lorenzo Bernini nasce a Napoli nel 1598 e si trasferisce sin da bambino a Roma con suo padre Pietro, scultore di origini toscane. L’Urbe diventerà il centro assoluto della sua vita e della sua carriera. Fin da giovane dimostra un talento straordinario per la scultura. La sua formazione avviene a stretto contatto con il padre, ma ben presto l’allievo supera il maestro per inventiva e forza espressiva. I primi lavori sono commissionati proprio dal cardinale Scipione Borghese: i gruppi scultorei di Enea, Anchise e Ascanio, ma soprattutto il Ratto di Proserpina e Apollo e Dafne rivelano già la sua capacità di infondere alla materia marmorea un dinamismo e una vitalità senza precedenti.

Con l’elezione al soglio pontificio di papa Urbano VIII Barberini, Bernini si afferma come artista di corte a 360 gradi; è scultore, ma anche architetto e scenografo. In questa fase realizza uno dei suoi capolavori: il Baldacchino di San Pietro, monumentale struttura bronzea collocata sopra l’altare maggiore della basilica vaticana. L’opera, insieme all’iconico progetto del Colonnato di Piazza San Pietro, trasforma radicalmente l’aspetto del cuore della cristianità, conferendo alla basilica un’impronta grandiosa e teatrale, capace di esprimere in forma visiva l’idea di accoglienza e magnificenza della Chiesa.

Dopo un periodo di difficoltà sotto papa Innocenzo X Pamphilj, Bernini riconquista il favore del pontefice con il progetto della Fontana dei quattro Fiumi in Piazza Navona. L’opera è un trionfo scenografico in cui architettura, scultura e movimento dell’acqua si fondono in una sintesi spettacolare, trasformando lo spazio urbano in uno dei simboli più alti del barocco romano. Bernini si distingue anche nell’arte del ritratto, combinando intensità psicologica e resa fisiognomica dei suoi modelli.

Grazie al prestigio raggiunto a Roma, attira l’attenzione delle corti europee. Invitato a Parigi da Luigi XIV, nel 1665 progetta la nuova facciata del Louvre, ma il suo contributo non sarà mai preso in considerazione dal sovrano. Dopo la sua morte, Bernini lascerà un’eredità immensa. La capacità di unire arti diverse rende unico il suo linguaggio, modello per l’Europa intera.

La capra Amaltea, ante 1615, marmo, altezza cm 45

Il gruppo scultoreo è presente nella raccolta di Scipione Borghese sicuramente dal 1615, anno in cui è emesso il pagamento per il basamento in legno che lo sosteneva. Il soggetto raffigurato è molto noto nella mitologia antica: Giove neonato, su cui incombe la minaccia dell’uccisione da parte del padre Crono, viene salvato dalla madre Rea, che lo porta a Creta. Qui viene cresciuto da Amaltea, inizialmente una ninfa, in seguito identificata con la capra che lo nutre del suo latte. Ovidio unisce al mito originario quello del corno della capra – la cornucopia – dotato di poteri miracolosi, donato da Giove alle sue nutrici. Alle spalle della capra un piccolo fauno – identificato con Pan – beve il latte da una ciotola. L’opera è stata interpretata come un esempio precoce delle doti straordinarie dell’artista, anche se parte della critica non è concorde sulla sua autografia. Lo scultore applica la tecnica classica dell’invenzione, presentando un tema noto con un’interpretazione nuova e sorprendente. Il soggetto cela un significato allegorico connesso alla cornucopia, che doveva suggerire il ritorno dell’Età dell’oro grazie al pontificato di Paolo V Borghese. Tra i documenti di casa Borghese non si registra nessun pagamento per l’acquisto dell’opera, ipotizzando un dono per Scipione, come saggio delle prodigiose capacità tecniche del giovanissimo Bernini. Nel gruppo compare per la prima volta l’uso del “non finito”, tecnica che caratterizzerà tutta la produzione dello scultore. In corrispondenza delle parti emergenti o più sottili del modellato, come nelle corna, nella coda della capra e nell’orlo della tazza, emerge qualche incertezza giovanile. La corona di pàmpini e la presenza di Pan introducono la natura estremamente sensuale di Giove, arricchendo il soggetto di un inedito significato moraleggiante. Nel gruppo si riconoscono anche riferimenti ai sensi: la vista è introdotta dal gioco di sguardi tra i personaggi, la bocca aperta e la campanella al collo della capra suggeriscono sensazioni di tipo uditivo, il gusto è espresso da Pan che beve il latte; il tatto, infine, è legato all’azione della mungitura, oltre che alla resa naturalistica del manto dell’animale.

Se desiderate conoscere la storia della collezione Borghese nel tempo, ascoltate la prossima traccia.

La collezione Borghese nel tempo

Con l’ascesa al soglio pontificio di Paolo V Borghese, il cardinal nepote Scipione Caffarelli Borghese intraprende un’intensissima committenza architettonica, dando contemporaneamente avvio ad una sistematica acquisizione di opere d’arte, che avrebbero reso la sua collezione una delle più grandi dell’epoca. Nel 1607, attraverso il sequestro dei dipinti dello studio del Cavalier d’Arpino, coinvolto in un procedimento giudiziario, il cardinale entra in possesso di circa 100 dipinti. In particolare, le sue mire si concentrano sulle opere giovanili di Caravaggio, come il Bacchino malato e il Giovane con canestra di frutta.

L’estrema spregiudicatezza del cardinal nepote per assicurarsi le opere d’arte e assecondare la sua passione di collezionista moderno è testimoniata da numerose vicende, come quella dell’acquisto della Madonna dei Palafrenieri di Caravaggio nel 1605, rifiutata dalla Confraternita poco tempo prima dell’esposizione nella cappella in San Pietro, forse per volontà dello stesso pontefice. L’episodio più celebre di questo atteggiamento spregiudicato è il rocambolesco trafugamento della Deposizione Baglioni di Raffaello, prelevata illegalmente dagli emissari di Scipione dal convento perugino di San Francesco al Prato, facendola calare dalle mura della città nella notte tra il 18 e il 19 marzo 1608 e in seguito dichiarata “cosa privata del cardinale” da Paolo V.

Anche la collezione di sculture antiche si era costantemente arricchita, con acquisti ma anche grazie a straordinari rinvenimenti occasionali, come nel caso del Gladiatore – oggi al Louvre – e l’Ermafrodito, scoperto durante gli scavi nei pressi della chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma. Per volere del cardinale, alla sua morte tutti i beni mobili e immobili sono stati sottoposti ad uno strettissimo vincolo fidecommissario, istituzione giuridica che ha preservato l’integrità della collezione per tutto il XVIII secolo.

Alla fine del Seicento i Borghese potevano contare su una raccolta di circa 800 dipinti e su una delle più celebrate collezioni di antichità a Roma, oltre ad uno sterminato patrimonio immobiliare. Proprio la raccolta archeologica aveva sollevato l’interesse di Napoleone Bonaparte; la sorella Paolina era andata in sposa al principe Camillo Borghese, a cui l’imperatore aveva imposto la vendita delle sculture, tra la fine del 1807 e il 1808, trasferite al Museo del Louvre, dove sono tuttora conservate. Allo stesso Camillo sono legati due dei più celebri capolavori della Villa: la statua di Paolina Bonaparte come Venere Vincitrice di Antonio Canova e la Danae di Correggio. Nel 1833 il principe rinnova l’istituzione del vincolo fidecommissario, fino all’acquisto del Museo e della Galleria da parte dello Stato italiano nel 1902.

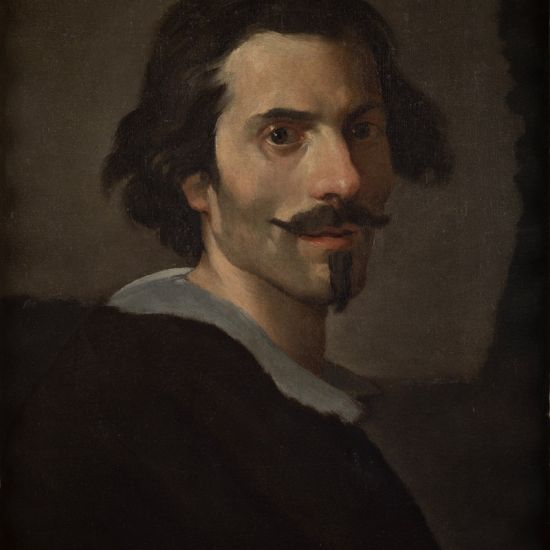

Autoritratto in età matura, 1635-1640 circa, olio su tela, cm 53 x 43

L’Autoritratto in età matura di Gian Lorenzo Bernini confluisce nella raccolta Borghese nel 1911, grazie ad una donazione del barone tedesco Otto Messinger, donato al Museo come segno del suo amore per l’Italia. L’attribuzione del quadro a Bernini non è mai stata messa in discussione dalla critica, mentre numerose e diverse sono state le proposte riguardo la sua datazione. Per stile ed età dimostrata dall’artista – quarant’anni circa – l’autoritratto può essere ricondotto in modo convincente alla seconda metà degli anni Trenta del Seicento. La tela lascia intravedere i segni dell’età: il viso è più asciutto, la fronte leggermente stempiata, gli occhi appena cerchiati e, nella capigliatura, appare qualche capello bianco. L’abito scuro con il colletto bianco sono appena abbozzati, elemento comune anche ad altri ritratti, che denota l’abitudine dell’artista a concentrarsi prevalentemente sulla resa del volto, della sua fisionomia ed espressione. Tuttavia, in questo caso, la pennellata del tutto incongrua che appare vicino all’orecchio, interrompendo l’uniformità della barba appena accennata, suggerisce l’aspetto incompiuto del dipinto, forse dovuto a stanchezza o insoddisfazione dell’artista riguardo l’avanzamento dell’opera.

La grande notorietà del dipinto, forse il più rappresentativo tra gli autoritratti berniniani, è dovuta anche al fatto di essersi trovato sotto gli occhi di tutti, impresso sulle banconote delle 50.000 lire italiane. Secondo la critica, rappresenta un’evoluzione nella ritrattistica berniniana rispetto agli esempi noti degli anni Venti, testimonianza di uno stile ormai libero da debiti nei confronti di altri maestri e dotato di una propria specifica identità, capace di confrontarsi direttamente con la ritrattistica rinascimentale.

Il percorso alla scoperta della collezione Borghese è giunto al termine. Vi ringraziamo per l’ascolto, arrivederci!